うちはたった15坪、延床しても79平米しかない極狭小住宅です。なのに器や本、雑貨など収集グセがあり。「広々した空間で寛ぎたい」「収納はできるだけ多く欲しい」など叶えたい条件もいっぱい。完全に我流ですが、できるだけ広くみえる工夫を凝らて家づくりをしています。今回は狭小住宅を広く見せるためにやったことをまとめます。

工夫1:ワンフロアまるごとLDKで視界に抜け感をつくる

狭小住宅でも広々した家を作るなら、結論をいうと「広いリビングは絶対造るべし」。我が家のリビングの広さは壁の仕切りを作らず、16.6帖で作りました。視界を塞ぐ壁がないから、どこの位置に座っていても家のなかを奥まで見渡せて窮屈さを感じません。

工夫2:床を多くみせるようにする

なるべく床を多く見せることで、広さを感じさせることができます。家具を置く量を最小限にしたほか、選ぶ家具も最低限なコンパクトのものをチョイス。ソファも大きなものを配置すると手足をのばしてくつろげる反面、スペースを潰してしまうことに。ほどよいサイズ感を選ぶのも広くみせるコツです。

工夫3:継ぎ目がフラットな床材を選ぶ

我が家の床材は1~2階に大理石を思わせる石目調のラピスタイルフロアを採用しています。フローリング材が標準プランのなかから選べましたが、差額分を払って別のものを入れました。フローリングは板幅が細く、継ぎ目が目立ってしまいます。せっかく多めに床をみせる配置にしても、板の継ぎ目がたくさん見える状態では見た目がガヤガヤしてしまい、窮屈さを感じさせてしまいます。床材は継ぎ目の少ないフラットなものがおすすめです。

工夫4:背丈の高い家具は置かない

視界のヌケ感確保のため、背の高い家具は置かないのも広さを感じさせるコツのひとつ。リビングのソファやテーブルもできるだけロータイプのものを選ぶようにしました。

工夫5:収納クローゼットはつくらず、腰高の棚にする

リビングダイニングで使う、日々のこまごましたアイテムの収納。モデルルームを見に行った際、リビングダイニングにクローゼットをつけているタイプも多かったのですが、扉で空間を仕切るために視界を塞ぐ壁ができるのが難点でした。ただ、我が家は前述のとおり物が多いため、収納スペースを省くことはできません。

そこで大建工業のミセルという収納シリーズを採用し、リビングダイニングに3箇所作りました。 引き出しや扉など、自分でセレクトできる収納シリーズで、収納したいものに合わせて設計できるのが魅力です。

工夫6:濃いめの色を控える

壁と床はライトグレー、収納や家具はライトな木目調、天井は白、窓は障子と全体的に淡い色で内装を構成しました。濃い色は引き締める色なので、好みのブラックは部分使いにとどめて封印。あえて淡い膨張色をメインに使うことで空間をふわっとみせています。とはいえ「淡い色だから」と多色使いにすると空間が結果的にごちゃつくので、使う色数を絞るのも大切です。

工夫7:階段下や上の空間をフル活用

階段の下には洗濯乾燥機置き場や納戸、階段上の空間にはクローゼットを作って、普段使わない季節家電や思い出の品の格納場所として利用しています。

クローゼットや収納場所を部屋の一部を削って作ると、それだけ空間を無駄食いすることに。収納は空きスペースを活用してムダなく使うのも狭小住宅の知恵だと思います。よくある図面だと部屋ごとにクローゼットがありましたが、我が家では寝室に1箇所のみ。部屋着や下着は洗面所に置き場所をつくり、日常着や冠婚葬祭の用品、旅行用品は寝室のWICで管理するようにしました。

狭い空間に必要な部屋や機能を選んでいくため、まずは自分たちにとって「なにが必要でなにが不要か」を整理してメリハリをつけるのもポイントかなと思います。我が家の場合「仕事部屋や寝室は夫婦のプライベート空間なので狭くてもOK」という考え方でした。逆に来客が多いので「玄関やリビングダイニングは広々したい」とスペースを広めにとっています。

土地についてきた家の図面はトイレが2基、クローゼットは各フロアに計3箇所、洗面カウンターは2箇所でしたが夫婦ふたりの生活には多すぎました。広くみせるために細かなテクニックをまとめましたが、まずはどこを一番広くしたいのか、どこのお部屋の面積や設備なら削っても許容できるのか、まずは家族で話し合って整理することが大事かなと思います。

関連記事

・住宅密集地だから意識した、障子窓と換気のこと

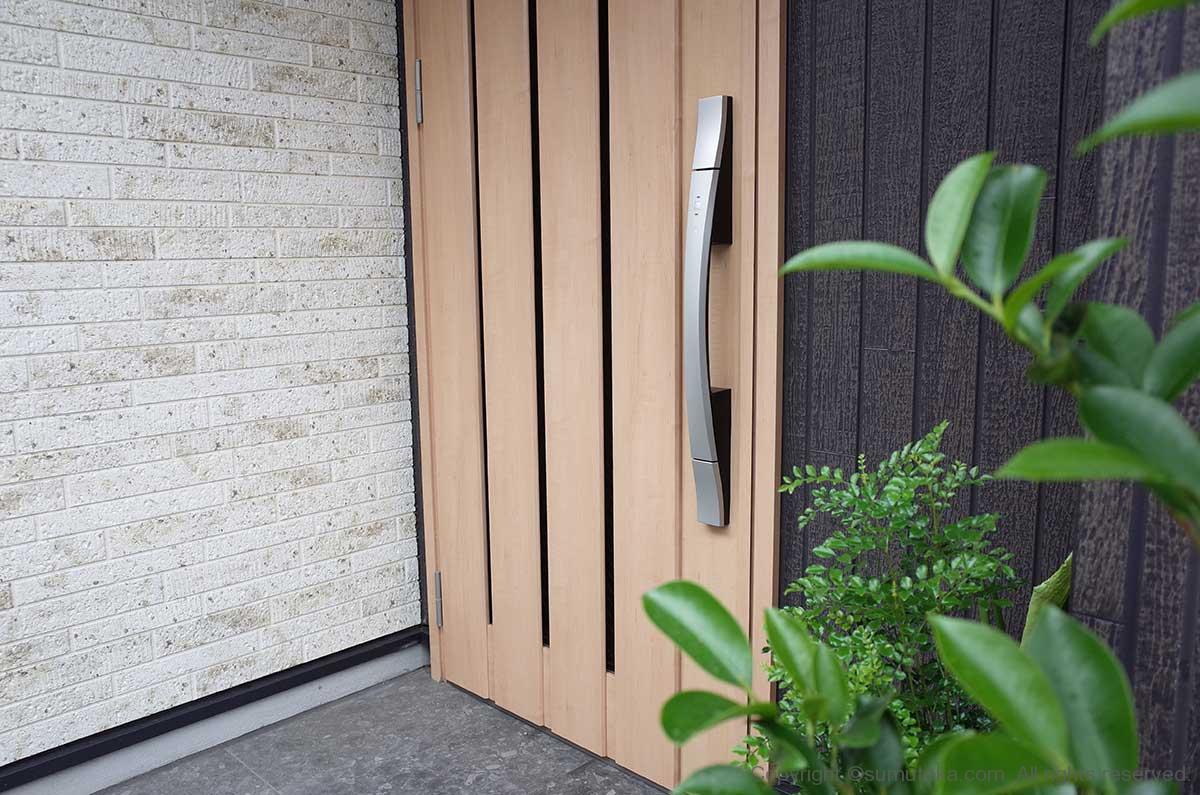

・3階建てでも光がいっぱい! 明るい玄関を作るレシピ #狭小住宅のアイデア

・テレワークしやすいワークスペースを目指して意識したこと7つ

・固形石鹸がヌメヌメにならない、山崎実業のソープトレー「フロー」を買いました